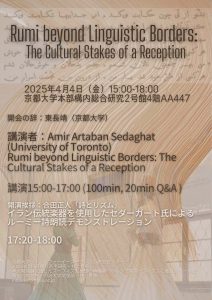

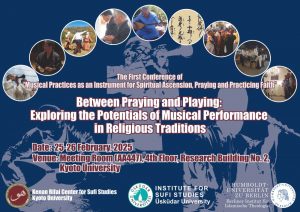

本センター(KR)および京都大学イスラーム地域研究センター(KIAS)と釜山外国語大学地中海研究所(IMS)によるジョイントセミナーを、以下のとおり開催しました。

The Tenth Joint Seminar between IMS and KR/KIAS

“New Trends of Islamic World Studies in the Local and Global Context”

(Coorganized by the Institute of Islamic Studies at Sophia University)

【日時】2025年6月21日(土)13:00~17:30

【場所】京都大学吉田キャンパス総合研究2号館4階会議室AA447

【プログラム】

13.00-13.20 Opening Session (Opening Remarks: TONAGA Yasushi, Kyoto University)

Session 1 (Chair: MOON Sang-Ho, Busan University of Foreign Studies)

13.20-13.50 LEE Dong Yul (Busan University of Foreign Studies)

“A Comparative Study of Arab Area Studies in Korea and Japan”

13.50-14.20 ABE Yuko (Sophia University)

“Ramadan Table of the Neighborhood Residents in Contemporary Egypt: Its Political and Communal Aspects and Beyond”

Session 2 (Chair: SUZUKI Manami, Kyoto University)

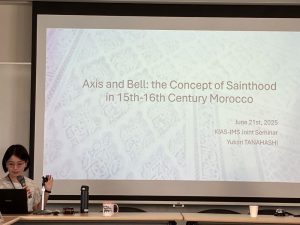

14.30-15.00 TANAHASHI Yukari (Kyoto University)

“Axis and Bell: the Concept of Sainthood in 15th-16th Century Morocco”

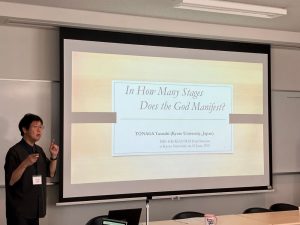

15.00-15.30 TONAGA Yasushi (Kyoto University)

“In How Many Stages Does the God Manifest?”

Session 3 (Chair: AKAHORI Masayuki, Sophia University))

15.40-16.10 SAKAGUCHI Ryosuke (Kyoto University)

“The Concept of Moderate Islam in Indonesia: Focusing on the Moderate Discourse of Tariqa”

16.10-16.40 KIM Ji Su (Busan University of Foreign Studies)

“Localization and Locality in Halal Studies”

16.40-17.00 Closing Session (Closing Remarks: YOON Yong-Su, Busan University of Foreign Studies)

Sponsoring Institutes and Research Projects:

IMS (Institute for Mediterranean Studies, Busan University of Foreign Studies)

KR (Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto University)

KIAS (Center for Islamic Area Studies, Kyoto University)

Research on Moderate Islam in the Non-Arab World: From the Cases of Indonesia, Pakistan and Turkey (Grant-in-Aid for Scientific Research (A), JSPS)

Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals (Fund for the Promotion of Joint International Research(B) (International Collaborative Research) JSPS)

Coorganizing Institute:

SIAS (Institute of Islamic Area Studies, Sophia University)